Wachsende Nachfrage nach symmetrischem Internet im Jahr 2025: Sind deutsche Anbieter bereit?

Mit der stetigen Weiterentwicklung der digitalen Wirtschaft wird symmetrisches Internet sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich zu einer unverzichtbaren Notwendigkeit. Angesichts des Anstiegs von Remote-Arbeit, Videokonferenzen in hoher Auflösung, Cloud-Computing und Echtzeit-Kollaboration sind Nutzer nicht mehr mit traditionellen Breitbandverbindungen zufrieden, die den Download bevorzugen. Stattdessen fordern sie gleiche Upload-Kapazitäten – und im Jahr 2025 hat diese Nachfrage in Deutschland einen Wendepunkt erreicht. Die zentrale Frage lautet nun: Können die lokalen Anbieter den steigenden Erwartungen an Gigabit-Uploads gerecht werden?

Deutschlands zunehmende Abhängigkeit von symmetrischen Verbindungen

In den letzten zwei Jahren hat sich symmetrisches Internet von einer Nischenlösung zu einer weit verbreiteten Anforderung entwickelt. Im Jahr 2025 bestehen vor allem kleine und mittlere Unternehmen in städtischen und halbländlichen Regionen auf gleichwertige Upload-Geschwindigkeiten, um einen reibungslosen Datentransfer über cloudbasierte Dienste wie Microsoft 365, Google Workspace oder AWS zu gewährleisten. Auch private Nutzer – etwa Streamer, Videoproduzenten und Gamer – sind auf symmetrische Verbindungen angewiesen.

Die deutsche Bundesregierung verfolgt das Ziel, bis 2026 flächendeckend Gigabit-Internet bereitzustellen – mit einem besonderen Fokus auf symmetrische Glasfaseranschlüsse. Im Rahmen der „Gigabitstrategie 2022“ werden Ausbauprojekte beschleunigt, insbesondere in Zusammenarbeit mit privaten Glasfaseranbietern. Allerdings bestehen weiterhin Unterschiede in der regionalen Abdeckung, vor allem in Bayern und Teilen Sachsens.

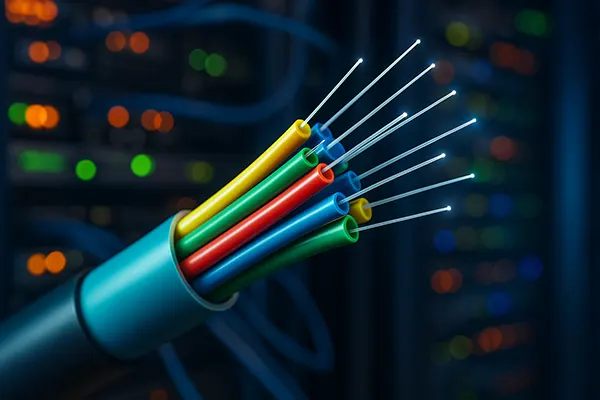

Telekommunikationsunternehmen wie die Deutsche Telekom, Vodafone und 1&1 arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung. Während die Telekom teilweise noch auf Kupfer-Glasfaser-Hybride (FTTC) setzt, investieren Wettbewerber wie Deutsche Glasfaser und GVG Glasfaser in echte FTTH-Projekte (Fibre to the Home), die symmetrische Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s ermöglichen.

Warum Upload-Geschwindigkeiten 2025 entscheidend sind

Im Jahr 2025 ist Upload nicht mehr nur eine Ergänzung – sondern eine Notwendigkeit. Hybride Arbeitsmodelle verlangen stabile Dateiübertragungen, Videokonferenzen und Cloud-Zugriffe, was symmetrische Bandbreiten zur neuen Norm macht. Wer etwa große 4K-Videos hochlädt oder regelmäßig Livestreams anbietet, kommt mit herkömmlichen 40 Mbit/s Upload kaum noch aus.

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung Deutschlands – ob im Gesundheitswesen, Bildungssektor oder bei öffentlichen Diensten – ermöglichen symmetrische Anschlüsse eine störungsfreie Kommunikation in Echtzeit. Besonders bei Telemedizin-Anwendungen sind schnelle, beidseitige Datenverbindungen essenziell für Diagnose und Beratung.

Auch Smart-Home-Technologien und IoT-Geräte setzen auf bidirektionale Datenströme. Ob Telemetrie von Solaranlagen oder Remote-Zugriffe auf Sicherheitssysteme – symmetrische Verbindungen gewährleisten Stabilität, Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit.

Herausforderungen für deutsche Anbieter beim Ausbau von Gigabit-Uploads

Die Herausforderung für deutsche Anbieter bleibt erheblich. Der Infrastrukturausbau ist teuer und komplex. Der Glasfaserausbau in dicht besiedelten Gebieten dauert lange, während in ländlichen Regionen hohe Investitionen erforderlich sind. Laut dem Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) hatten Ende 2024 nur etwa 36 % der Haushalte Zugang zu gigabitfähigen Anschlüssen; für Mitte 2025 wird ein Anstieg auf 50 % erwartet.

Ein weiteres Problem ist die bestehende Infrastruktur: Viele Anbieter arbeiten noch mit VDSL-Technik, die Uploads technisch begrenzt. Nur vollständige FTTH-Anschlüsse sind zukunftsfähig – doch hierfür braucht es regulatorische Unterstützung und Kooperationen zwischen öffentlichen und privaten Akteuren. Zudem fehlt oft das Bewusstsein der Nutzer für den Unterschied zwischen asymmetrischen und symmetrischen Anschlüssen.

Technisch gesehen erfordert Gigabit-Upload eine leistungsfähige Backbone-Infrastruktur sowie moderne Router und Geräte beim Endkunden. Vor allem Haushalte mit vielen Endgeräten und WLAN 6/6E sind auf leistungsstarke Hardware angewiesen.

Rolle von Regierung und Regulierung

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr fördert über öffentliche Zuschüsse wie das „Graue-Flecken-Förderprogramm“ gezielt den Glasfaserausbau in unterversorgten Regionen. Auch im Jahr 2025 wird dieses Programm weitergeführt, um Regionen mit fehlender Gigabit-Versorgung zu erschließen.

Zudem fordern die Regulierungsbehörden offene Netzzugänge. Das heißt: Glasfasernetze sollen auch für Wettbewerber nutzbar sein, um faire Marktbedingungen zu schaffen. Diese Vorgaben sind entscheidend, um symmetrisches Internet nicht nur in Metropolen, sondern auch in strukturschwächeren Gebieten zu etablieren.

Die Digitalstrategie 2030 der Bundesregierung sieht außerdem vor, Glasfaserinfrastruktur mit dem 5G-Netz zu verzahnen, digitale Souveränität zu stärken und die digitale Kluft zu verringern – insbesondere durch Investitionen in flächendeckend symmetrische Verbindungen.

Sind deutsche Anbieter bereit für die symmetrische Wende?

Einige Anbieter gehen mit gutem Beispiel voran. Die Deutsche Glasfaser will bis Ende 2025 über sechs Millionen Haushalte mit FTTH erschließen und bietet bereits heute Tarife mit 1 Gbit/s Upload und Download an. Regionale Versorger wie NetCologne oder M-net nutzen kommunale Netze, um leistungsstarke Glasfaseranschlüsse auch für kleinere Unternehmen bereitzustellen.

Vodafone Deutschland, bisher auf Kabelnetz fokussiert, investiert nun gemeinsam mit Altice in Glasfasernetze und startet in mehreren Städten mit symmetrischen Anschlüssen. Auch 1&1 setzt auf Wachstum und baut über die Infrastruktur von Versatel das eigene Glasfasernetz für Unternehmen aus.

Das Bewusstsein in der Bevölkerung nimmt ebenfalls zu: Laut einer Bitkom-Umfrage von 2025 legen über 62 % der Nutzer genauso viel Wert auf Upload wie auf Download beim Vertragsabschluss. Ein klarer Trend, der Anbieter unter Druck setzt, symmetrische Angebote zur Norm zu machen.

Wie geht es weiter im Glasfaserrennen?

Die nächste Etappe für Deutschland ist nicht nur flächendeckendes Internet – sondern flächendeckendes symmetrisches Gigabit-Internet. Anbieter, die diesen Anforderungen nicht gerecht werden, verlieren Marktanteile in den Städten an moderne Glasfaseranbieter.

Verbraucherschützer fordern klare Kennzeichnungen von symmetrischen und asymmetrischen Angeboten, damit Kunden fundierte Entscheidungen treffen können. Dies setzt Anbieter zusätzlich unter Zugzwang, mit realistischen Angaben zu werben.

Symmetrische Glasfaser wird das Rückgrat der digitalen Transformation in Deutschland. Für Anbieter bedeutet Vorbereitung nicht nur technische Infrastruktur, sondern auch Anpassung an digitale Lebensstile. Wer zukunftssicher sein will, muss symmetrisch denken.